Какой породы была собака качалова джим

Опубликовано: 25.04.2024

Призываем всех принять участие в этой акции и поставить свою подпись

ПЕТИЦИЯ

Меркулов В.В. Гимн доберману

29.09.2014 18:30 | | Рейтинг:

/ 1

Просмотров: 7606

Знаете ли вы, какой породы была собака Качалова, которой Сергей Есенин посвятил известные стихи «Дай, Джим, на счастье лапу мне»? Представитель какой породы удостоился любви и привязанности великого актера, интимно-доверительного, как к человеку, дружеского обращения великого поэта?

Это исторический факт, и речь пойдет о добермане, о собаке, по праву носящей в названии своей породы имя конкретного человека — селекционера-самоучки, жителя городка Апольда (Германия) Карла Фридриха Луиса Добермана.

В. И. Качалов обожал своего добермана, уважительно и с иронией величая его Джимом Трефовичем. Вероятно, Джим был потомком легендарного Трефа — лучшей полицейской собаки в России начала прошлого века.

Не по воле случая доберман признан сегодня одной из самых популярных пород во всем мире. При первом же взгляде на хорошего добермана человек испытывает эмоциональный подъем, его приводит в восторг монументально-величественная, завораживающая внешность элегантных, гармонично сложенных, благородных, словно вылепленных по одному образцу собак.

Доберман Джим В. И. Качалова был почти черного цвета, с коричневыми подпалинами на груди и брюхе. Об этом писал в конце 60-х годов прошлого века сын Качалова Вадим Васильевич Шверубович. И тогда же он любезно прислал в подарок сохранившуюся фотографию Джима известному литературному исследователю И. А. Синеокому в г. Ялту.

Необычайно трогательная и нежная дружба связывала Василия Ивановича Качалова с Сергеем Есениным. В семье великого актера поэт быстро стал своим человеком. Он запросто бывал у Качаловых, по вечерам охотно и задушевно читал свои стихи. Все забывали о времени и засиживались порой допоздна.

«Поднимаюсь по лестнице, — писал Качалов, — и слышу радостный лай Джима… Я вошел и увидел Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одной рукой обнял Джима за шею? а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал и лизал лицо Есенина. Поэт встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу больше с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться!».

По словам Качалова, его Джим внимательно смотрел в лицо своего нового знакомого, когда тот читал стихи, и не хотел уходить из комнаты до глубокой ночи… Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу. «Ах, ты черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу».

И сдержал обещание…

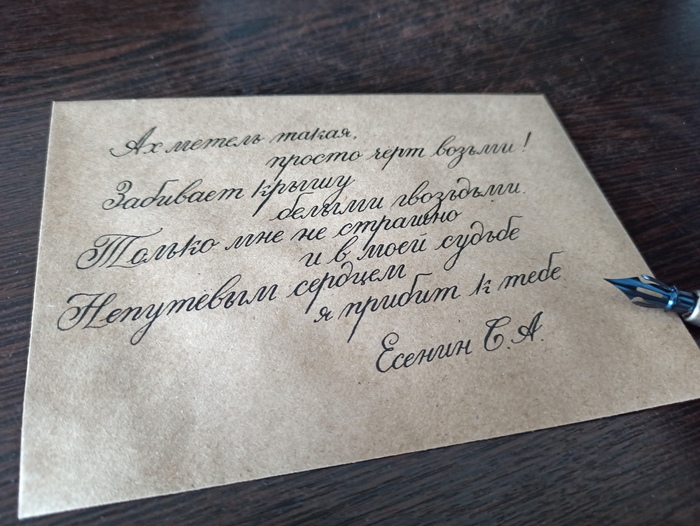

Через некоторое время С. Есенин торжественно читал написанное стихотворение «Собаке Качалова»:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду…

Ты по-собачьи дьявольски красив,

С такою милою доверчивой приятцей.

И, никого ни капли не спросив,

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться…

Необходимо отметить, что «члена семьи» Качалова, собаку Джима, увековечил не только Есенин.

Среди других семейных реликвий в доме внучки Качалова — Марины Вадимовны Шверубович — хранится «портрет Джима», написанный маслом в 1924-1925 годах художницей Ольгой Людвиговной Делавос-Кардовской. Интересен также карандашный рисунок белорусской художницы Олексы Шевченко «Есенин с собакой Качалова Джимом». Под рисунком подпись художницы и дата: «1925».

В малой графике — экслибрисах — Джим запечатлен несколькими художниками, где мы видим его с Сергеем Есениным. Самым первым книжным знаком таким была миниатюра, выполненная художником-анималистом Г.Н. Карловым в 1971 году. Есть такой знак и у харьковского художника Н.С. Неймеша.

Вячеслав МЕРКУЛОВ

«Раненбургский вестник», 01.10.2011 г.

г. Чаплыгин, Липецкая обл.

.jpg)

Ежегодно 2 июля весь мир отмечает Международный день собак — верных друзей человека, которые с незапамятных времен живут рядом с нами. Иногда собака становится кем-то большим, чем просто питомец. Именно о таких собаках рассказывают Государственный музей В.В. Маяковского, Музей М.А. Булгакова, Московский государственный музей С.А. Есенина, Музей К.Г. Паустовского и Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени.

Совместный материал mos.ru и агентства «Мосгортур».

Щен-большой и Щен-маленький

Владимир Маяковский очень любил собак. В разное время у него было несколько четвероногих друзей разных пород. Но только пес по кличке Щен вошел в историю — о нем слышал, пожалуй, каждый поклонник поэта.

Летом 1920 года Маяковский вместе с Лилей и Осипом Бриками жил на даче в Пушкине на Акуловой Горе. Однажды, прогуливаясь по окрестностям, они нашли щенка. Он был настолько грязным, что пришлось вымыть его трижды. Маяковский дал своему питомцу кличку Щен, ласково называл его Щеник.

Породу собаки удалось установить благодаря местным ребятам, которые знали его родословную. Оказалось, что его мать — чистокровный сеттер, а отец — дворняга. Цвет шерсти Щеника был рыжим, уши — длинными с кудрями. Похожий на сеттера, он был намного больше, чем полагается представителю этой породы.

Щен стал неотъемлемой частью компании. Вместе со всеми он ходил к реке купаться, за грибами в лес, гулял с Маяковским, когда он писал стихи. Осип и Лиля находили много общего между Владимиром Владимировичем и его четвероногим другом, поэтому стали называть Щеном и поэта — так появились Щен-большой и Щен-маленький. С тех пор Владимир Маяковский в письмах стал подписываться «Щен» или вместо подписи рисовал щенка.

Дачный сезон подходил к концу, пришло время возвращаться в Москву, собаку взяли с собой. По дороге до квартиры в Полуэктове переулке (сейчас Сеченовский) Маяковский проводил Щену экскурсию. Лиля Брик позже зафиксировала его разговор со щенком в своих воспоминаниях:

— Это, товарищ, Казанский вокзал. Выстроен еще при буржуях. Замечателен своим архитектурным безобразием. Отвернись! А то испортишь себе вкус, воспитанный на стихах Маяковского!

— А это — улица Мясницкая. Здесь живет наш друг Лева. Настоящий человек, вроде нас с тобой, и архитектура у него красивая!

— Это — Красная площадь. Изумительнейшее место на всем земном шаре!!

Тогда Брики и Маяковский жили в Полуэктове переулке. У дома нового жильца встретила соседская собака по кличке Муська, которая стала большой подругой Щена. Вместе они гуляли и даже ходили в гости друг к другу.

В то время Маяковский работал в «Окнах РОСТА» и каждое утро ходил пешком до Сретенского бульвара. Щен каждое утро провожал хозяина до мясной лавки на углу Остоженки. Там Маяковский покупал ему фунт конины и товарищи расходились. Щен отправлялся домой, а Маяковский — на работу.

С наступлением темноты, к ужину, Щен всегда возвращался домой (один или с Муськой), но однажды он не пришел. Поэт искал его в своем и соседних дворах, но так и не нашел. Щен прожил всего одиннадцать месяцев. О совместной жизни Маяковский написал в поэме «Хорошо»:

квадратных аршин жилья.

Бутон Булгаков. Звонить два раза

В детстве и юности у Михаила Булгакова не было домашних животных. Они появились у писателя гораздо позднее, когда он был женат вторым браком на Любови Белозерской.

Супруга писателя вспоминала о том, что Булгаков с собаками был более дружелюбен, чем с кошками: «Кошку Муку Михаил Афанасьевич на руки никогда не брал — был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку».

Любимцем писателя был пес по кличке Бутон, который появился в доме благодаря Любови Евгеньевне. Однажды, стоя в очереди в продуктовую лавку, она увидела мужчину с большеглазым лохматым щенком на руках и спросила, что он будет с ним делать. Мужчина ответил, что планирует отнести его в отдел вивисекции для опытов. Женщина попросила незнакомца подождать и ринулась домой, чтобы заручиться согласием Михаила Афанасьевича (тот сразу согласился) и забрать собаку.

.jpg)

В то время Булгаков работал над пьесой «Мольер», поэтому пес получил кличку в честь слуги главного героя. Пес быстро стал всеобщим любимцем и полноправным членом семьи. Любовь Евгеньевна вспоминала:

Статус Бутона в семье Булгаковых оценили и друзья — в одном из писем Михаилу Афанасьевичу и Любови Евгеньевне жена писателя Евгения Замятина Людмила шутила: «Дорогие Булгаковы! Я возмущена — Е.И. скрыл от меня, что у вас появился сын. Ну, поздравляю, поздравляю. Какой красавец он у вас!»

Сам писатель, даже находясь в поездках, справлялся о собаке. Так он писал жене из Крыма в 1930 году:

«Дорогая Любаня! Здесь яркое солнце. На станциях в буфетах кой-что попадается, но большею частью пустовато. Бабы к поездам на юге выносят огурцы, вишни, яйца, булки, лук, молоко. Поезд опаздывает. В Харькове видел Оленьку (очень мила, принесла мне папирос), Федю, Комиссарова и Лесли. Вышли к поезду. Целую! Как Бутон?»

Такую лапу не видал я сроду

Знаменитое стихотворение Сергея Есенина «Собаке Качалова» было написано в 1925 году после знакомства поэта с народным артистом Василием Ивановичем Качаловым и его доберманом по кличке Джим. До этого актер и поэт много лет знали друг друга лишь заочно. О встрече, которую организовали общие знакомые, артист вспоминал так:

Поэт с трудом старался высвободиться от пса, но тот был непоколебим — продолжал вскакивать на Есенина и лизать ему лицо.

«“Да постой же, может быть, я не хочу с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться”, — бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой».

IzkollekciiMoskovskogogosydarstvennogomyzeyaSergeyaAleksandrovichaEsenina.jpg)

В ту ночь поэт читал много стихов. Джим его внимательно слушал и смотрел прямо в глаза, а когда настала пора расходиться, уже сонный пес все равно не отходил от поэта. Уходя, Есенин долго жал лапу собаки и проговаривал: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться!» На прощание поэт сказал, что как только придет домой, обязательно напишет стихи питомцу артиста.

Через несколько дней после той ночи, Качалов узнал, что в его отсутствие наведывался одетый в парадную одежду Есенин. Выяснилось, что поэт написал стихи, как и обещал, и приходил их прочитать Джиму. Торжественное чтение состоялось в другой день, когда актер был дома:

«Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду.

Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.

Пойми со мной хоть самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,

Не знаешь ты, что жить на свете стоит».

Фунтик и усы капитана

Домашним питомцем Константина Георгиевича Паустовского была такса по кличке Фунтик. Собаку в 1938 году приобрела вторая жена писателя Валерия Валишевская-Навашина.

В начале Великой Отечественной войны Константин Георгиевич служил на Южном фронте военным корреспондентом. Вскоре Комитетом по делам искусств был освобожден от службы и эвакуировался в Алма-Ату, где в то время находилась его семья вместе с четвероногим другом.

Когда Паустовскому потребовалось вернуться в Москву, встал вопрос о дальнейшей судьбе Фунтика. За несколько дней до поездки пес был сам не свой — тяжело вздыхал и печально смотрел на хозяина. Писатель не мог предать своего друга и бросить его в Алма-Ате.

В военное время перевезти собаку на поезде было не так просто. Константин Георгиевич начал собирать все необходимые справки в ветеринарных лечебницах и у начальства железнодорожной станции, чтобы получить право на перевозку.

Когда все бумаги были собраны, Фунтик снова оживился, будто все понял. На вокзале Паустовский спрятал таксу под шубой, подумав, что в тяжелое для страны время перевоз собаки в поезде мог расцениваться как неуместная причуда. Опасения были не напрасными. Как только они вошли в вагон, один капитан возмутился, увидев собаку, и вызвал проводника для разбирательств. Но все документы Фунтика были в порядке, и разгневанному капитану ничего не оставалось делать, как немедленно забрать багаж и перейти в другое купе.

Ночью была остановка на узловой станции, на перроне которой скопилось много народа — поезда в военные годы ходили редко. Среди желающих сесть в поезд были и солдаты, получившие отпуск, и бойцы, возвращавшиеся на фронт. Их было много, ждать следующего поезда было слишком долго, и они полным составом заняли вагон, в котором ехал писатель.

Фунтик был воспитанным псом, свою нужду терпел долго, но все же начинал скулить сильнее и сильнее. Паустовскому ничего не оставалось делать, как спрятать его под шубу и нести через проход, который полностью был занят недавно подсевшими солдатами. Любопытство Фунтика победило — и он высунул голову. Константин Георгиевич оцепенел.

Солдаты живо заинтересовались собакой, расступились, чтобы дать дорогу писателю. В купе к Паустовскому начали заходить по двое-трое солдат — расспрашивали, что за порода, на кого охотится, вспоминали своих питомцев, оставшихся дома.

Потом зашел разговор о случае с капитаном, который был в бешенстве из-за Фунтика. Услышав это, солдаты в коридоре зашумели и решили найти и высадить грубияна. Ориентиром в поиске служили усы и новенький мундир. Солдаты осмотрели все купе, но так и не нашли обидчика Фунтика. Позже выяснилось, что капитан был там, но как только поднялся шум, сбрил усы и поэтому обнаружен не был.

У Фунтика была насыщенная жизнь. В 1940 году он принимал участие в выставках собаководства. В эвакуации песик снимался в кино — увидеть его можно в кинокартинах «Убийцы выходят на дорогу» и «Юный Фриц». Своего четвероногого друга Константин Паустовский также сделал героем рассказов мещерского цикла. Из рассказа «Прощание с летом»:

Царственные Томассены

В живописи собака всегда символизировала верность и преданность. В собрании Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени есть немало портретов, где рядом с героем изображен и его четвероногий друг. Один из примеров — гравюра Николая Ивановича Уткина с картины Владимира Лукича Боровиковского «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке». На ней императрица запечатлена вместе с одной из своих левреток по кличке Земира.

Именно Екатерина II ввела в Российской империи моду на разведение левреток. Все началось в 1770 году с присланных ей из Англии пары собак: Сэра Тома Андерсона и Дюшеса. Через несколько лет потомство этих левреток можно было встретить во многих аристократических домах Москвы и Петербурга. Императрица очень любила своих собак — они занимали особое положение при дворе и даже спали в корзине рядом с кроватью Екатерины.

Среди многочисленных потомков Сэра Тома Андерсона, живших при дворе, императрица больше остальных выделяла левретку Земиру, которая появилась на свет в 1778 году. Собака была названа в честь героини популярной в те времена оперы «Земира и Азор». Имя Азор, кстати, также надолго стало популярной собачьей кличкой. Сохранилось несколько писем императрицы, в которых она упоминает свою любимицу. Так она писала о сложном характере левретки:

Земира умерла в 1785 году. Как вспоминали современники, Екатерина II очень тяжело переживала потерю — несколько дней не выходила из спальни. На Императорском фарфоровом заводе Яковом Рашеттом была сделана скульптура собаки в натуральную величину, которая долгое время стояла в спальне императрицы и напоминала ей о любимице.

Левретки императрицы похоронены на специальном участке в Царском Селе. Некоторые мраморные плиты сохранились до наших дней. Среди них уцелело и надгробие Земиры, на котором написаны следующие слова:

«Дай, Джим, на счастье лапу мне…», — трогательно просит собаку великий поэт крестьянской Руси Сергей Есенин в своём стихотворении. Он отчаянно искал выход из жизненного тупика, куда его загнало отчуждение общества с диктатурой пролетариата, и готов был по-собачьи лаять и выть при луне от тоски и безысходности: «Обложили, со всех сторон обложили». Судьба вела его к «последнему смертельному прыжку», но подарила напоследок светлую дружбу с великим артистом. На своём завершающем тридцатом году жизни поэт встретился весной 1925 года с Василием Ивановичем Качаловым (Шверубовичем).

Сергей Есенин родился в крестьянской семье в селе Константинове под Рязанью 21 сентября (3 октября) 1895 года и был на семнадцать лет младше выдающегося артиста. В детстве он учился так же прилежно, как и Вася Шверубович в городе Вильно, рано проявив поэтический дар. Окончив с отличием четырёхклассное училище в родном селе, Сергей поступил в Спас-Клепиковскую учительскую школу. В 1912 году, успешно одолев курс обучения, переехал в Москву.

Преподавать грамоту он не стал, а устроился на работу в мясную лавку к своему отцу, служившему там приказчиком. Поссорившись с ним, Сергей перебрался из лавки на работу в книгоиздательство, а затем в типографию. Одновременно он посещал лекции на историко-философском отделении университета Шанявского и занятия в «Суриковском литературно-музыкальном кружке». С девятнадцати лет поэт начал печатать свои стихотворения в журналах. Пролетарскую революцию он приветствовал восторженно и написанные им в 1918 году поэмы «Небесный барабанщик», «Иорданская голубица» проникнуты ожиданием преображения России.

В 1925 году поэт Сергей Есенин, наконец-то, познакомился с артистом Василием Ивановичем Качаловым. Он давно мечтал об этом, да всё не складывалось. В гражданскую войну, в июне 1919 года группа артистов Московского Художественного театра во главе с Книппер и Качаловым гастролировала в Харькове и оказалась отрезанной военными действиями от Москвы.

Пробраться в Италию, куда русские артисты были приглашены на съёмки фильма по пьесе К. Гамсуна, они не смогли: в консульстве Константинополя им отказались выдать визы, и пришлось гастролировать в Болгарии и других странах. Только в 1922 году потерявшиеся артисты вернулись на родину и уехали снова на гастроли уже объединённой труппой.

Сергей Есенин в 1920 году после трёх лет брака разошёлся с З. Райх, много пил с «чужим и хохочущим сбродом» и в сборнике стихов «Исповедь хулигана» предстаёт скандалистом, посетителем притонов. Осенью 1921 года он познакомился с прославленной американской танцовщицей Айседорой Дункан, женился на ней и уехал заграницу. С мая 1922 по август 1923 года они находились в Америке, куда приехала и успешно гастролировала труппа Московского Художественного театра. Качалова Василия Ивановича, исполнителя заглавных ролей, пресса называла выдающимся артистом мира.

После возвращения в Россию Сергей Есенин и Айседора Дункан разошлись. Узнав, что труппа МХАТ вернулась в 1924 году с гастролей, поэт загорелся мыслью познакомиться с прославленным артистом, возившим повсюду с собой томик его стихов как напоминание о любимой родине. И вот в один из мартовских дней артист В. Ключарев и писатель Б. Пильняк попросили Василия Ивановича организовать у него дома вечер встречи с Сергеем Есениным, заметив, что поэт с утра пьёт одно молоко, готовясь к возможному знакомству с великим артистом.

Поднимаясь после спектакля по лестнице в свою квартиру, Качалов услышал весёлый лай и радостное повизгивание своей собаки. С первых же минут появления нового гостя с волосами цвета ржи Джим стал проявлять к нему особое расположение, пытаясь лизнуть его в ухо и лицо. Гости долго сидели за столом, спорили о всяких разностях, а потом Сергей Есенин читал свои задушевные творения и рассказывал, как стал писать стихи, как познакомился с Блоком, Гумилёвым: «Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть».

Расходились поздно, уже в дверях поэт долго жал и не отпускал лапу Джима, приговаривая: «…трудно с тобой расстаться». Прощаясь с Качаловым, Есенин пообещал написать стихи о его собаке. Спустя несколько дней поэт зашёл к Василию Ивановичу в его отсутствие, празднично одетый, с шёлковым цилиндром на голове, чтобы прочитать строки, посвящённые Джиму. Вскоре церемония повторилась, и появилось знаменитое стихотворение «Собаке Качалова»: «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне…».

Сергей Есенин так привязался к Джиму, что во время своей болезни бредил им и говорил докторам: «Вы не знаете, что это за собака! Если Качалов привезёт её сюда, то я сразу же поправлюсь». Качалов не привёз своего добермана на летние гастроли в Баку, и Есенин был очень расстроен, но выкарабкался и пришёл в театр навестить Василия Ивановича. Вскоре поэт ещё раз женился и пригласил заслуженного артиста на «мальчишник». Они подружились, и Есенин всегда просил через приятелей «Качалову кланяться. И Джиму — обязательно». Передал свой последний поклон поэт «золотой бревенчатой избы» и в декабре 1925 года из Ленинграда накануне своего странного «подведения итогов».

Он чувствовал обречённость и отчуждение после своей поэмы «Страна негодяев». Его не приглашали на литературные диспуты, обвиняли в прессе в пьяных драках, установили наблюдение. В ночь на 28 декабря закончилась жизнь Сергея Есенина. Не принесла поэту счастья лапа Джима, а «отмщенье за гибель на том берегу» всего лишь отмщенье…

Дубликаты не найдены

Сергей Есенин

![]()

Zick Ryder - Стихи о рыжей дворняге (Эдуард Асадов)

Стихи о рыжей дворняге

Хозяин погладил рукою

Лохматую рыжую спину:

— Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,

Но все же тебя я покину.

Швырнул под скамейку ошейник

И скрылся под гулким навесом,

Где пестрый людской муравейник

Вливался в вагоны экспресса.

Собака не взвыла ни разу.

И лишь за знакомой спиною

Следили два карие глаза

С почти человечьей тоскою.

Старик у вокзального входа

Сказал:- Что? Оставлен, бедняга?

Эх, будь ты хорошей породы…

А то ведь простая дворняга!

Огонь над трубой заметался,

Взревел паровоз что есть мочи,

На месте, как бык, потоптался

И ринулся в непогодь ночи.

В вагонах, забыв передряги,

Курили, смеялись, дремали…

Тут, видно, о рыжей дворняге

Не думали, не вспоминали.

Не ведал хозяин, что где-то

По шпалам, из сил выбиваясь,

За красным мелькающим светом

Собака бежит задыхаясь!

Споткнувшись, кидается снова,

В кровь лапы о камни разбиты,

Что выпрыгнуть сердце готово

Наружу из пасти раскрытой!

Не ведал хозяин, что силы

Вдруг разом оставили тело,

И, стукнувшись лбом о перила,

Собака под мост полетела…

Труп волны снесли под коряги…

Старик! Ты не знаешь природы:

Ведь может быть тело дворняги,

А сердце — чистейшей породы!

Чтец: Zick Ryder

Композитор и исполнитель: Zick Ryder, сольный музыкальный проект "Dust Factory".

![]()

Пёс и котёнок

Уж так на свете повелось,

Нет ну́жды быть для всех хорошим.

Жил-был огромный злющий пес –

Ночной кошмар окрестных кошек.

Гонял их так, что пыль столбом,

Рвал в клочья, морды не жалея.

Однажды спал близ будки он,

На солнышке весеннем млея.

И вдруг котенок-дурачок,

Полунезрячий, сам с ладошку,

К нему улегся под бочок –

Его увидев, пес привстал.

«Пропал!» – подумали зеваки.

Но тот его лишь отогнал,

Рыча: «Не подходи к собаке!»

И лег обратно. Тут же кот

По кличке, кажется, Василий

С забора спрыгнул в огород.

Потом частями выносили.

Мораль не только для котят,

В ней правда жизни без обмана:

Что малолетнему простят,

То взрослому прощать не станут.

© Автор. Олеся Емельянова. 2011 г.

Фото из интернета.

![]()

Я просто смою этот день.

Приду домой, закрою дверь.

И то, что было — просто тень.

Залезу в ванну и поверь,

Я просто смою этот день.

(С) Владимир Анатольевич Олейник

![]()

Умилительное )

Круглый маленький бульдог

Состоит из лап и щек.

А еще сей пес имеет

Друг, не будь с ним слишком строг,

Он ведь, в сущности, щенок…

Он тебе беспечно верит,

Дай вкуснячий пирожок!

Если (вдруг) кто-то по какой-то причине не понял, это ни коим образом не относится к высокой поэзии и не имеет литературной ценности. Чисто ради улыбки написано)

![]()

А4, маркер, сканер, комп, поп, собака, мясо.

![]()

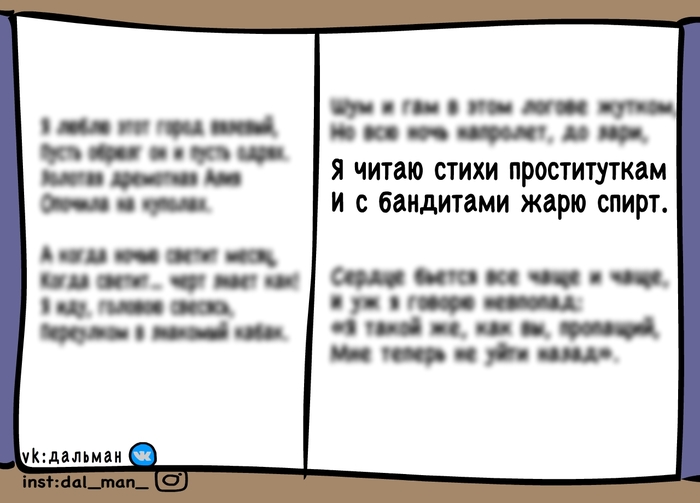

Сергей Есенин. "Собаке Качалова"

Псамнение о Сергее Есенине и Джиме:

Пес Джим, которому Есенин посвятил свое стихотворение, реально существовал. Это был питомец известного театрального актера Василия Качалова, в доме у которого часто бывал Сергей Александрович. Между Джимом и Есениным с первых минут знакомства завязалась нежная дружба, которая нашла свое отражение в трогательных строчках.

Сергей Александрович не скрывал, что искреннюю любовь и преданность животного ставит выше многих людей, которые ради личной выгоды готовы пойти на любую подлость

Верный, преданный, но безмолвный пес – это именно то, что нужно лирическому герою. Ведь ему нужно просто выплеснуть свою боль, «повыть при луне».

Описывая Джима, как доверчивого и добродушного пса, поэт во многом приписывает ему свои личные качества. Он был так же открыт, прост в общении и очень доверчив.

Читает Сергей С.

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду.

Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.

Пойми со мной хоть самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,

Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,

И у него гостей бывает в доме много,

И каждый, улыбаясь, норовит

Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,

С такою милою доверчивой приятцей.

И, никого ни капли не спросив,

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей

Так много всяких и невсяких было.

Но та, что всех безмолвней и грустней,

Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.

И без меня, в ее уставясь взгляд,

Ты за меня лизни ей нежно руку

За все, в чем был и не был виноват.

![]()

Сергей Есенин

![]()

Кто работает в субботу?

Жизненно

![]()

Школьные годы чудесные.

На одном из уроков, посвященном творчеству известной русской поэтессы, учительницу русского языка и литературы Анну Ефимовну школьница, оговорившись, ошибочно назвала Анной Ахматовной. С тех пор иначе русичку и не именовали.

На занятии, где разбирались произведения современных поэтов, меня внезапно подняли и задали неожиданный вопрос, могу ли я наизусть представить публике какой-нибудь образец поэтики нынешних рифмотворцев. Я, по правде говоря, не очень мог, ибо не учил.

Что-то свое вместо Роберта Рождественского я однажды уже Ахматовне подсовывал, повторяться не рискнул.

- А Владимир Высоцкий относится к современным поэтам? – каверзно спросил я. Сам то я точно знал, что относится, поскольку а) современный и б) поэт, у меня на полке стояла целая книжка под названием «Клич» с его стихами.

Анна Ахматовна подняла глаза к потолку, вспоминая, было ли разрешение считать Высоцкого поэтом и неуверенно пожала плечами.

- Догонит ли в воздухе или шалишь летучая кошка летучую мышь? Собака летучая кошку летучую? Зачем я себя этой глупостью мучаю?

- Это точно Высоцкий?

- Точно! Ну хотите, другой? Спасите, спасите! О ужас, о ужас! Я больше не вынырну, если нырну. Немного проплаваю, чуть поднатужусь, но силы покинут — и я утону. Вы мне по секрету ответить смогли бы: Я рыбная мышь или мышная рыба? Я тихо лежала в уютной норе - читала, мечтала и ела пюре. И вдруг — это море около, как будто кот наплакал! Я в нём как мышь промокла, продрогла как собака. Спасите, спасите! Хочу я, как прежде, в нору, на диван из сухих камышей. Здесь плавают девочки в верхней одежде, которые очень не любят мышей….

Анна Ахматовна сотворила на лице прищур Феликса Эдмундовича, о-о-о-очень подозрительно на меня посмотрела, но оценку поставила.

Стихи мне всегда ложились в голову сами, их не нужно было заучивать, это часто спасало. А от «Алисиного» цикла Высоцкого я просто пищал. Вся подборка сильно отличалась от печатаемой в «Юности» и других журналах поэзии.

… Женька тоже был с подковыкой. Просто учить стихи ему было скучно, он их периодически модифицировал и наблюдал, заметит ли преподаватель. Вот и сейчас, когда ему досталось творение Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная», он выставил вперед ножку и с выражением начал…

- Гой ты, Русь, моя родная, хаты — в ризах образа.

Анна Ахматовна удовлетворенно закрыла глаза и начала вымахивать рукой ритм.

Женя тем временем, не снижая эмоционального накала и выразительности, подобрался к финалу.

- Если крикнет рать святая: «Брось ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая.

- …Я в Америку хочу!»

Анна Ахматовна широко распахнула глаза, остолбенела и спустя пару секунд закончила, держа лицо.

-Метки

-Рубрики

-Музыка

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Сообщества

-Статистика

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду.

Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.

Пойми со мной хоть самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,

Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,

И у него гостей бывает в доме много,

И каждый, улыбаясь, норовит

Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,

С такою милою доверчивой приятцей.

И, никого ни капли не спросив,

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей

Так много всяких и невсяких было.

Но та, что всех безмолвней и грустней,

Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.

И без меня, в ее уставясь взгляд,

Ты за меня лизни ей нежно руку

За все, в чем был и не был виноват.

Василий Иванович Качалов и тот самый Джим

До ранней весны 1925 года я никогда не встречался с Есениным, не видал его лица. Не видал даже его портретов. Почему-то представлялся он мне рослым, широкоплечим, широконосым, скуластым, басистым. И слыхал о нем, об его личности очень немного, почти не имел общих знакомых. Но стихи его любил давно. Сразу полюбил, как только наткнулся на них, кажется, в 1917 году в каком-то журнале. И потом во время моих скитаний по Европе и Америке всегда возил с собой сборник его стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой — в американском чемодане — горсточку русской земли. Так явственно, сладко и горько пахло от них родной землей.

«Приведем к вам сегодня Есенина», — объявили мне как-то Пильняк и Ключарев. Это было, по-моему, в марте 1925 года. «Он давно знает вас по театру и хочет познакомиться». Рассказали, что в последние дни он шибко пил, вчера особенно, а сегодня с утра пьет только молоко. Хочет прийти ко мне почему-то непременно трезвым. Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидал Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу больше с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться!» — бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой. Сразу запомнилась мне эта его детски лукавая, как будто даже с хитрецой улыбка.

Меня поразила его молодость. Когда он молча и, мне показалось, застенчиво подал мне руку, он показался мне почти мальчиком, ну, юношей лет двадцати. Сели за стол, стали пить водку. Когда он заговорил, сразу показался старше, в звуке голоса послышалась неожиданная мужественность. Когда выпил первые две-три рюмки, он сразу заметно постарел. Как будто усталость появилась в глазах; на какие-то секунды большая серьезность, даже некоторая мучительность застывали в глазах. Глаза и рот сразу заволновали меня своей огромной выразительностью. Вот он о чем-то заспорил и внимательно, напряженно слушает оппонента: брови слегка сдвинулись, не мрачно, не скорбно, а только упрямо и очень серьезно. Чуть приподнялась верхняя губа — и какое-то хорошее выражение, лицо пытливого, вдумчивого, в чем-то очень честного, в чем-то даже строгого, здорового парня, — парня с крепкой «башкой».

А вот брови ближе сжались, пошли книзу, совсем опустились на ресницы, и из-под них уже мрачно, тускло поблескивают две капли белых глаз — со звериной тоской и со звериной дерзостью. Углы рта опустились, натянулась на зубы верхняя губа, и весь рот напомнил сразу звериный оскал, и весь он вдруг напомнил готового огрызаться волчонка, которого травят.

А вот он встряхнул шапкой белых волос, мотнул головой — особенно, по-своему, но в то же время и очень по-мужицки — и заулыбался широкой, сочной, озаряющей улыбкой, и глаза засветились «синими брызгами», действительно стали синие.

Сидели долго. Пили. О чем-то спорили, галдели, шумели. Есенин пил немного, меньше других, совсем не был пьян, но и не скучал, по-видимому, был весь тут, с нами, о чем-то спорил, на что-то жаловался. Вспоминал о первых своих шагах поэта, знакомстве с Блоком. Рассказывал и вспоминал о Тегеране . Тут же прочел «Шаганэ». Замечательно читал он стихи. И в этот первый вечер нашего знакомства, и потом, каждый раз, когда я слышал его чтение, я всегда испытывал радость от его чтения. У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. И всегда — сколько я его ни слышал — у него, и у трезвого и у пьяного, всегда становилось прекрасным лицо, сразу, как только, откашлявшись, он приступал к первому стихотворению. Прекрасное лицо: спокойное (без гримас, без напряжения, без аффектации актеров, без мертвой монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все чувства, какие льются из стихов. Думаю, что, если бы почему-нибудь не доносился голос, если бы почему-нибудь не было его слышно, наверно, можно было бы, глядя на его лицо, угадать и понять, что именно он читает.

Джиму уже хотелось спать, он громко и нервно зевал, но, очевидно, из любопытства присутствовал, и, когда Есенин читал стихи, Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу».

Компания разошлась. Я сидел и разбирался в своих впечатлениях. Все в нем, Есенине, ярко и сбивчиво, неожиданно-контрастно. Тут же на глазах твоих он меняет лики, но ни на секунду не становится безличным. Белоголовый юноша, тонкий, стройный, изящно, ладно скроен и как будто не крепко сшит, с васильковыми глазами, не страшными, не мистическими, не нестеровскими, а такими живыми, такими просто синими, как у тысячи рязанских новобранцев на призыве — рязанских, и московских, и тульских, — что-то очень широко русское. Парижский костюм, чистый, мягкий воротничок, сверху на шее накинуто еще шелковое сиреневое кашне, как будто забыл или не захотел снять в передней. Напудрен. Даже слишком — на бровях и ресницах слой пудры. Мотнул головой, здороваясь, взметнулись светло-желтые кудри рязанского парня и дешевыми духами парикмахерского вежеталя повеяло от них. Рука хорошая, крепкая, широкая, красная, не выхоленная, мужицкая. Голос с приятной сипотцой, как будто не от болезни, не от алкоголя, а скорее от темных сырых ночей, от соломы, от костров в ночи. Заговорил этим сиплым баском — сразу растаяла, распылилась, как пудра на лице, испарилась, как парикмахерский вежеталь, вся «европейская культура», и уже не лезут в глаза ни костюм, ни кашне на шее, ни галстук парижский. А выпил стакан красного, легкого вина залпом, но выпил, как водку, с привычной гримасой (как будто очень противно) и — ох, Рязань косопузая пьет в кабаке. Выпил, крякнул, взметнул шапкой волос и, откашлявшись, начал читать:

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

И кончил тихо, почти шепотом, почти молитвенно:

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Ох, подумал я, с какими иными «культурами» общается этот напудренный, навежеталенный, полупьяный Есенин, в какие иные миры свободно вторгается эта наша «косопузая Рязань».

Прихожу как-то домой — вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то, Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли. Молча — и «нам показалось, — добавили мои домашние, — что все трое как будто слегка пошатывались».

В июне того же года наш театр приехал на гастроли в Баку. Нас пугали этим городом, бакинской пылью, бакинскими горячими ветрами, нефтяным духом, зноем и пр. И не хотелось туда ехать из чудесного Тифлиса. Но вот сижу в Баку на вышке ресторана «Новой Европы». Хорошо. Пыль как пыль, ветер как ветер, море как море, запах соли доносится на шестой, седьмой этаж. Приходит молодая миловидная смуглая девушка и спрашивает:

— Вы Качалов?

— Качалов, — отвечаю.

— Один приехали?

— Нет, с театром.

— А больше никого не привезли?

Недоумеваю:

— Жена, — говорю, — со мною, товарищи.

— А Джима нет с вами? — почти вскрикнула.

— Нет, — говорю, — Джим в Москве остался.

— А-яй, как будет убит Есенин, он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: «Вы не знаете, что это за собака. Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу и буду здоров, буду с ним купаться в море».

Девушка отошла от меня огорченная.

— Ну что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима.

Как выяснилось потом, это была та самая Шаганэ, персиянка.

Играем в Баку спектакль. Есенин уже не в больнице, уже на свободе. И весь город — сплошная легенда об Есенине. Ему здесь «все позволено». Ему все прощают. Вся редакция «Бакинского рабочего», Чагин, Яковлев, типографские рабочие, милиция — все охраняют его.

Кончаю спектакль «Царя Федора». Театральный сторож, тюрк, подает записку, лицо сердитое. В записке ничего разобрать нельзя. Безнадежные каракули. Подпись «Есенин».

— Где же, — спрашиваю, — тот, кто написал записку?

Сторож отвечает мрачно:

— На улице, за дверью. Ругается. Меня называет «сукин сын». Я его не пускаю. Он так всех вас будет называть.

Я поспешил на улицу, как был в царском облачении Федора, даже в мономаховой шапке. Есенин сидит на камне, у двери, в темной рубахе кавказского покроя, кепка надвинута на глаза. Глаза воспаленные, красные. Взволнован. Страшно обижен на сторожа. Бледный, шепчет сторожу: «Ты не кацо — кацо так не поступают». Я их с трудом примирил и привел Есенина за кулисы, в нашу уборную. Познакомил со Станиславским. У Есенина в руке несколько великолепных чайных роз. Пальцы раскровавлены. Он высасывает кровь, улыбается:

— Это я вам срывал, об шипы накололся, пожалуйста, — поднес нам каждому по два цветка.

Следом за ним, сопя и отдуваясь, влез в уборную босой мальчик-тюрк, совсем черный, крошечный, на вид лет восьми, с громадной корзиной какого-то провианта, нужного Есенину, как потом оказалось, для путешествия в Персию. В эту ночь под утро он с компанией должен был улететь в Тегеран. Я ушел на сцену кончать последний акт «Царя Федора». Возвращаюсь в уборную — сидят трое. Станиславский, сощурив глаза, с любопытством рассматривает и внимательно слушает. Есенин уже без всякого звука хриплым шепотом читает стихи:

Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать .

А в уголке на корзине с провиантом сидит мальчик-тюрк и тоже как будто внимательно слушает, задумчиво ковыряя в носу.

Мелькают, вспоминаются еще встречи. Короткие, и немного их было, того же года, в Москве, в середине лета. Он уже «слетал» в Тегеран и вернулся в Москву. Женится. Зовет меня на мальчишник. Совсем здоровый, мне показалось, ясный, трезвый.

Осенью у Пильняка сидим. Спорит, и очень убедительно, с Пастернаком о том, как писать стихи так, чтобы себя не обижать, себя не терять и в то же время быть понятным.

А вот и конец декабря в Москве. Есенин в Ленинграде. Сидим в «Кружке». Часа в два ночи вдруг почему-то обращаюсь к Мариенгофу:

— Расскажи, что и как Сергей.

— Хорошо, молодцом, поправился, сейчас уехал в Ленинград, хочет там жить и работать, полон всяких планов, решений, надежд. Был у него неделю назад, навещал его в санатории, просил тебе кланяться. И Джиму — обязательно.

— Ну, — говорю, — выпьем за его здоровье.

Чокнулись.

— Пьем, — говорю, — за Есенина.

Все подняли стаканы. Нас было за столом человек десять. Это было два-два с половиной часа ночи с 27 на 28 декабря. Не знаю, да, кажется, это и не установлено, жил ли, дышал ли еще наш Сергей в ту минуту, когда мы пили за его здоровье.

— Кланяется тебе Есенин, — сказал я Джиму под утро, гуляя с ним по двору. Даше повторил: — Слышишь, ты, обалдуй, чувствуешь — кланяется тебе Есенин.

Но у Джима в зубах было что-то, чем он был всецело поглощен — кость или льдина, — и он даже не покосился в мою сторону.

Я ничем веселым не был поглощен в это полутемное, зимнее, морозное утро, но не посетило и меня никакое предчувствие или ощущение того, что совершилось в эту ночь в ленинградском «Англетере».

Так и не почувствовал, по-видимому, Джим пришествия той самой гостьи, «что всех безмолвней и грустней», которую так упорно и мучительно ждал Есенин.

«Она придет, — писал он Джиму, — даю тебе поруку,

И без меня, в ее уставясь взгляд,

Ты за меня лизни ей нежно руку

За все, в чем был и не был виноват».

| Рубрики: | обсуждаем за чашкой чая поэзия |

Процитировано 11 раз

Понравилось: 1 пользователю

Читайте также: